近日,“杨某某诉肖某某案”一审判决后,引发社会关注。

8月1日,武汉大学发布情况通报称,学校高度重视社会关注问题,已组建工作专班,正在对肖某某纪律处分、杨某某学位论文等进行全面调查复核,并将以事实为依据,严格按照校纪校规、学术规范作出相应处理。

澎湃新闻注意到,过去几年学生处分争议时有发生,主要体现在学术不端、私德问题、校规适用性及程序正义等多个层面,且争议常伴随舆论发酵与社会观念碰撞。

学校要对学生进行处分,有哪些程序?如学生不服,有什么救济途径?学校处分和司法机关认定事实不一致时如何处理?哪些情况下,学校处分要撤销?针对以上这些问题,澎湃新闻采访了多名法学专家进行分析。

学校处分前应听取学生申辩,实践中程序常有疏漏

关于高校对学生进行处分的法定程序,北京天斗律师事务所主任梁宏刚对澎湃新闻表示,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号),高校对学生的处分需遵循严格程序:首先,学校必须对学生的违纪行为进行充分、客观地调查,收集相关证据;其次,在拟作出处分决定前,应书面告知学生涉嫌事实、理由及依据,并赋予其陈述和申辩的权利;第三,对于涉及开除学籍等重大处分的情形,需依法组织听证会,确保学生或其代理人参与;第四,由学校学生处分委员会或授权机构集体审议并作出最终决定;第五,将处分决定书正式送达学生本人,并明确告知其申诉途径和期限。

北京市中闻律师事务所合伙人卢义杰律师接受澎湃新闻采访时同样表示,在对学生作出处分等,要严格依法依规。

“以上规定体现的是程序正义、权利保障与教育管理法治化的核心精神,也体现对学生个体尊严和合法权益的尊重。”卢义杰说,这些程序的作用在于,通过告知、申辩环节,处分行为被置于阳光下,避免主观臆断或单方面认定事实的风险。

他指出,实践中,有的学校未给予学生实质、充分的陈述申辩权,出于平息所谓事态或其他原因,在较短时间内作出处分决定,没有给学生反驳不实指控、补充关键信息的机会,使学生遭受不公正待遇。

梁宏刚也表示,实践中高校对学生的处分程序常见疏漏,例如调查过程草率导致事实认定不清,部分高校可能仅依据单方陈述(如一方当事人的指控)或片面证据(如未经核实的视频片段)认定事实,忽略对反驳证据的收集(如当事人病史、在场证人的完整证言)。

此外,告知程序缺失或延迟使学生无法及时行使申辩权,如未充分听取学生陈述,或仅形式化记录申辩内容,未对其提出的新证据(如医疗记录)进行核实。先作出处分决定,后补调查程序;或未在规定期限内完成调查(如拖延数月才启动处理)。

听证环节被不合理省略、决定主体未按法定授权执行,以及送达不规范影响学生救济时效。“这些疏漏不仅违反程序正义原则,还可能引发后续法律纠纷。”梁宏刚表示。

如学生不服,有从校内程序到司法程序的三级救济

梁宏刚表示,学生对学校处分不服,可通过以下途径维权:首先,在收到处分决定书后规定期限内(一般为30日),向学校内部申诉委员会提交书面申诉材料,要求重新审查事实认定及程序合法性;其次,若对学校申诉结果不满,可向教育行政部门(如省教育厅或市教育局)申请复核,需提交完整证据链以支持诉求;最后,若行政复核仍无法解决争议,学生有权在法定期限内向人民法院提起行政诉讼,主张程序违规或处分过重。

“在整个过程中,学生应保留相关证据(如沟通记录、医疗证明),并严格遵守申诉时效,以免丧失救济机会。”梁宏刚表示。

“值得注意的是,我国教育法规定学校有权按照章程自主管理、组织实施教学活动,因此,学校的许多决定属于内部管理事项,不属于行政行为,无法通过人民法院提起行政诉讼。”卢义杰说,除非涉及法律法规授权高校进行行政管理的事项,学校才能成为行政诉讼的主体,“这些事项往往仅限于学生最基本的受教育权利,诸如不予颁发学位学历证书、开除学籍等等。”

“校内申诉是启动外部救济的前提,若学生未完成校内申诉程序,教育行政申诉和行政诉讼可能不予受理。”北京万典律师事务所主任王卫洲向澎湃新闻表示。

王卫洲表示,司法实践中,部分法院认为教育行政申诉处理决定属于“具体行政行为”,可纳入行政复议、诉讼范围。另一部分法院认为申诉涉及高校自主管理权,不应纳入行政复议、诉讼范围。

“法院对高校处分权的司法审查通常限于程序合法性和依据合法性,不直接干预学术判断或内部管理。”王卫洲称。

学校认定事实和司法机关不一致,应以司法机关为准

学校处分中认定的事实和司法机关的认定不一致时,以哪个为准?

梁宏刚表示,当学校基于内部调查认定的事实(如学生违纪行为)与司法机关(如法院)在相关案件中的认定出现分歧时,应以司法机关的认定为准。

“这是因为司法机关的判决依据法定程序和证据标准,具有最终法律效力,而学校处分属于行政决定,受司法审查约束。”梁宏刚,学生可据此向学校申诉或向教育行政部门申请复核;若学校拒不调整,学生有权在法定期限内向人民法院提起行政诉讼,主张处分无效或程序违规。学校应主动复核司法机关的生效判决,及时修正处分决定,以避免双重处罚或损害学生权益。

梁宏刚认为,司法机关明确认定相关行为不构成违规或违法:例如,武汉大学肖某案,法院已一审认定肖某某的行为系“抓痒”而非“性骚扰”,则学校以“存在不雅行为”为由作出的处分,其事实基础已不存在,学校应当撤销处分。

他表示,若司法机关仅处理民事赔偿或治安案件(如未认定“性骚扰”但未否定“不雅行为”),则学校需结合自身校规重新审查处分事实。若校规中“不雅行为”的定义与司法认定的行为性质无关联(如“不雅行为”需达到一定严重程度),学校仍需以证据为基础判断是否维持处分。

“司法裁判对具体事实的认定具有优先性,学校不得以‘内部管理自主权’为由对抗生效司法裁判。”梁宏刚说。

卢义杰则分析,学校处分中认定的事实和司法机关的认定不一致时,学校有必要根据判决重新评估处分的正确性。根据《普通高等学校学生管理规定》,学校处分认定事实应当事实清楚、依据明确、定性准确,而人民法院是法定的审判机关,拥有专业的法律知识、丰富的事实认定经验,只要严格遵循举证、质证、辩论等法定程序,并依据证据规则认定事实,结果往往更具客观性、公正性和权威性。

“尽管高校拥有一定教育自主权,但在生效判决与学校处分认定事实相反的情况下,有必要重新审视,既保障学校正常的教育秩序,也守护学生的合法权益。”卢义杰说。

如处分事实被推翻,学校应撤销处分

梁宏刚说,根据《普通高等学校学生管理规定》规定了多条学校应当撤销处分的情况。

首先,据以作出处分决定的事实依据经法定程序被推翻或否定。其次,作出处分决定的程序严重违反法律法规及学校规章制度的明确规定。包括但不限于:未依法告知学生陈述、申辩的权利;未按要求听取学生或其代理人的意见;处分决定书未载明事实、理由、依据及救济途径;超越规定时限作出处分;应由特定机构(如学生申诉处理委员会)审议而未经其审议等。

此外,在处分决定作出后,如出现新的物证、书证、证人证言或鉴定意见等关键证据,能够证明原认定的事实存在根本性错误或重大遗漏,导致处分显失公正或明显不当的,学校应主动撤销原处分。

同时,处分所依据的校规条款与上位法(法律、行政法规、部门规章)存在直接冲突且被有权机关确认无效。当学校据以处分的具体规定本身因违法而无效,基于该无效条款作出的处分自然丧失合法性基础,学校应当予以撤销。

经法定救济程序(如学生申诉、教育行政部门复核)认定处分存在事实不清、证据不足、依据错误或明显不当的情形。校内申诉机构或上级教育主管部门经审查,认为原处分存在上述法定应予撤销的瑕疵,并作出撤销决定的,学校必须执行该决定。

卢义杰律师说,根据《普通高等学校学生管理规定》有关规定,学生申诉处理委员会经复查,认为作出处理或者处分的事实、依据、程序等存在不当,可以作出建议撤销或变更的复查意见,要求相关职能部门予以研究,重新提交校长办公会或者专门会议作出决定;此外,省级教育行政部门在处理因对学校处理或者处分决定不服提起的学生申诉时,如果审查发现原处分认定事实不存在,或者学校超越职权、违反上位法规定作出决定的,应当责令学校予以撤销。

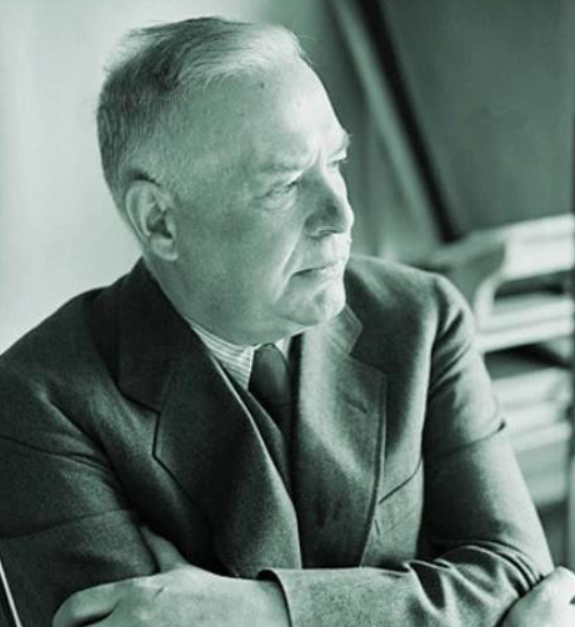

21世纪教育研究院院长熊丙奇告诉澎湃新闻,现在很多情况是“学校线下渠道解决不了的事,放到网上一两天就能解决”。他指出,校方是合法合理解决,还是为了应对舆论?这值得追问。

“追求速度、公正还是严密?司法程序要经过警方调查、检方起诉、(法院)一审二审,这是正常法治逻辑。”熊丙奇说。

熊丙奇强调,处理这类网络舆情事件,高校应分三步走:正面回应、调查、处理。高校回应要表示关注态度,处理必须依法依规,“不能被舆情影响,直接下个通报处分,违背依法治教的原则”。公众也需要有耐心,要有程序正义,才能有实质正义。

熊丙奇指出,还有学校依据 "学生行为产生不良社会影响" 来追责,这不可取,“没舆情就没问题,有舆情就有问题?应该针对事实本身处理。”

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《法治课|学生处分争议频发,学校在什么情况下应撤销处分?》

京ICP备2025104030号-24

京ICP备2025104030号-24

还没有评论,来说两句吧...