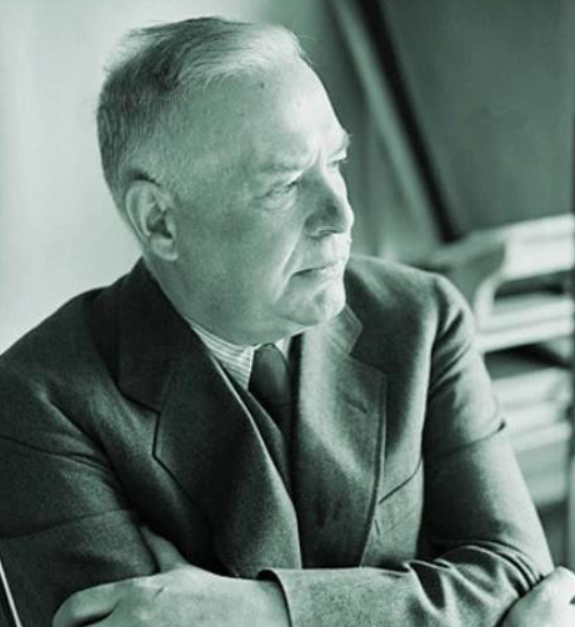

70年前的8月2日,美国现代诗人华莱士·史蒂文斯(Wallace Stevens)与世长辞。这位诗人度过了平静而优渥的一生。他从未受困于物质生活,也从未出现在历史的风暴中央。人生中的大部分时间,他都在康涅狄格州首府哈特福德的一家保险公司,担任高管。

1955年,史蒂文斯凭借其诗歌全集,获得普利策诗歌奖。这份荣誉仿佛是一次迟来的追认,因为就在这一年,诗人便因胃癌与世长辞。但之后,史蒂文斯的诗歌声誉与日俱增,甚至超过庞德与艾略特,成为彼时美国青年诗人追摹的对象。当代美国诗人,几乎包揽了全美所有主要诗歌奖项的约翰·阿什贝利(John Ashbery),就深受史蒂文斯影响。1980年代末至1990年代初,亟须从80年代诗歌的宏大叙事范式中转型的中国诗人,亦发现了史蒂文斯的诗歌及诗学。受史蒂文斯“至高虚构”观念的启发,部分中国当代诗歌开始向内转。可以说,透过翻译,史蒂文斯久已成为当代中国文学地景的一部分。

华莱士·史蒂文斯

融合本土与欧陆元素

人们常因美国在今日流行文化中霸权地位,因好莱坞电影、麦当劳与可口可乐的风靡,忽视美国文化及文学形成过程中的后殖民因素。推动美国文学发展的一组基本张力,乃是本土传统的纵向构建与欧洲文学的横向移置之间的矛盾。前者以沃尔特·惠特曼为代表。这位凭借词语的呼吸而非严苛格律写作的自由诗先驱,在公开发表的文章中一再表示,每一出莎士比亚戏剧都是对美国人的一种侮辱。尽管惠特曼并不真正厌恶莎士比亚,但在他笔下,莎士比亚象征着那个外在于新大陆的,却为新大陆精英阶层所推崇的所谓欧洲传统。反对莎士比亚及其背后的文学传统,是他确立美国本土诗歌合法性的策略。

美国诗人需要摆脱此种传统的重荷,从看似一片空白,粗俗不堪的北美旷野之中,提炼出独属于这片新大陆的诗意。此种诗意,寄居于“带电的肉体”之中,仿佛因劳作而沁满汗水的肌肉一样舒展开来。然而,吊诡的是,即使惠特曼,也要透过在伦敦推出自己的《草叶集》,来取得国际性的认可。他在美国本土文化影响力的扩展,仍需依赖英国出版界与评论界的定评。影响一代美国诗人的哲学家乔治·桑塔亚纳(George Santayana),他的学生、诗人罗伯特·弗罗斯特(Robert Lee Frost),包括嗣后的庞德与艾略特,他们无不透过与欧洲文化界的直接接触,反哺其在美国本土的文学声誉。而缺乏旅欧经验的作家往往在美国寂寂无名。

史蒂文斯同样是受桑塔亚纳哲学思想濡染成长起来的一代诗人。他尤其推重桑塔亚纳的《诗歌与宗教的诠释》一书。但和同时代许多诗人不一样的是,终其一生,史蒂文斯没有选择欧洲作为其文学生涯的归宿,或中转节点,而是持留在美国,从事与诗歌写作完全无关的法律及保险工作。在世俗意义上,他取得了无可置疑的社会成功。1904年至1907年间,史蒂文斯在纽约几家律师事务所辗转任职,后又于1908年1月受聘于美国担保公司。1914年,他成为密苏里州圣路易斯公平担保公司纽约办事处副总裁。1916年该公司遭并购,史蒂文斯即加入哈特福德意外事故与赔偿公司的总部,搬到哈特福德。他的余生便在康涅狄格州的这座首府度过。基于此,在其诗学笔记《徐缓篇》中,他宣称:“金钱也是一种诗歌。”在陈熟悉的史蒂文斯看来,诗歌应该作为某种绝对虚构而存在,在其中,词语透过不断的流动与增值,在与意义的对抗中产生诗性。而金钱本身,正是社会意义上约定俗成的绝对虚构。

生前,史蒂文斯的作品不被看好,直到晚年,诸如《最高虚构笔记》之类的哲学化长诗,才逐渐为其赢得美国主流文学界认可。1923年,史蒂文斯的首部诗集《风琴》出版时,许多批评家指责这部诗集“没有立场,没有头脑,没有要旨”,认定其作者,乃是“一位矫揉造作的唯美主义者”。庞德说史蒂文斯那些夹杂着俚俗艳丽的口头语汇的早期作品,是随心所欲、胡乱涂写的一团乱麻。罗伯特·弗罗斯特对史蒂文斯印象恶劣。两人几次见面,都以激烈的争吵告终。1940年2月,他们最后一次在基韦斯特的卡萨玛利亚酒店相遇。史蒂文斯批评,弗罗斯特写的都是一些“主题”,弗罗斯特则反唇相讥,说史蒂文斯的问题在于他关注的“都是些小古董”。

《最高虚构笔记:华莱士·史蒂文斯诗精选》

很长一段时间,史蒂文斯的名字都不见于美国文学史的主流叙事。构成美国现代主义诗歌图景的,是由庞德、艾略特及其模仿者所连缀而成的轴线,是《诗章》《荒原》与《四个四重奏》。史蒂文斯及较早认识到史蒂文斯诗作价值的诗人威廉·卡洛斯·威廉斯(William Carlos Williams),在这幅现代主义的文学拼图中,沦为失落的板块。

史蒂文斯文学声誉的复兴,要等到1973年。这一年,美国文学评论家哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)出版了后来让他名声大噪的《影响的焦虑》。在该书中,布鲁姆称,“史蒂文斯是一位富于独创精神的地道的美国诗人”,是与叶芝并列的“本世纪最强力的诗人”。他诗中的先验哲学与自我体验,继承爱默生与惠特曼,而其对想象力的强调,又受到英国浪漫派诗人们的影响。由此,“史蒂文斯变成了一位各种诗质的惊人的混合体——包括外国的和本国的诗质”。

暗喻与写作的秩序

1980年年代末期,《影响的焦虑》被译介到国内,同样引起震动。布鲁姆对史蒂文斯的激赏,几乎彻底扭转了国内评论界此前对史蒂文斯的漠然态度。人们不再泛泛地称这位美国诗人是一个耽于享乐的唯美主义者,而是赞誉其为“诗人中的诗人”、“批评家的诗人”。这年年底,“二十世纪大诗人丛书”出版了西蒙、水琴合译的《史蒂文斯诗集》,一时间洛阳纸贵。这部书,就是雅众诗丛新书《最高虚构笔记:华莱士·史蒂文斯诗精选》的最初版本。很大程度上,正是这一经典译本,促成了1990年代中国诗歌向元诗(metapoetry)写作的部分转向。

《影响的焦虑》

和元小说一样,元诗是一种自我指涉的诗歌。诗人张枣在写于1995年的《朝向语言风景的危险旅行——中国当代诗歌的元诗结构和写作姿态》一文中,对元诗做过如下定义:“诗是关于诗本身的,诗的过程可以读作是显露写作者姿态,他的写作焦虑和他的方法论反思与辩解的过程。元诗关注写作本身如何在一个物质主义的时代得到承认的命题,并且时常毫不避讳地呈现文本逐步成型的过程。这便是元诗与纯诗区分开来的地方:纯诗虽然也承认自己终究是那本真之诗在纸页上的投影,是一份草稿,但它仍是一份提纯后的草稿,修辞的毛糙之处,被一一敉平。元诗则不然,它更倾向于像将泡腾片投入水中一样,把词语投入语境之中,让读者看到词语在其间的沸腾与焦灼。在元诗中,词语替代了物,它的震颤构成了一种终极现实。”

我们确实可以在史蒂文斯的写作理论及实践中找到元诗的渊源,在他看来:“现实是陈腐的,我们通过暗喻逃离。他只有在暗喻的王国,我们才变成诗人。”(《徐缓篇》)读者可以窥见这些格言中新柏拉图主义的印痕。诗人并没有仅仅在修辞的层面理解暗喻,而是将暗喻视为事物的本质。他写道:“将绝对之物稍稍翻转,就是对此物的暗喻。”(同上)

在他的诗论中,语言被提升到了近乎神话的地位。因此,我们自然也要留意到史蒂文斯诗歌中语言的成色,留意到他如何在疏离了主流文学界的状态之下,完成自我的现代主义转向。在其作为诗人的整个创作生涯中,史蒂文斯的书写状态,几乎都呈现出所谓业余写作的样貌。很多时候,诗人只是他下班之后的身份。而他始终作为一名恪尽职守的律师和保险从业者为人所知。在这一点上,他接近于德国表现主义诗人戈特弗里德·贝恩(Gottfried Benn)。贝恩的从医经历,直接刺激了他写作其早期的关于肉体的腐朽、衰败与死亡的,被称为“纯粹丑学”的诗歌。史蒂文斯在法律与金融领域的执业,则造就了其诗歌写作在秩序与无序之间的微妙张力。

从《风琴》开篇的第一首诗《尘世逸事》即可看出,史蒂文斯最善于创造一种似是而非的逻辑结构,并透过此种逻辑结构,在赋予事物以秩序的同时,解构秩序本身:

《尘世逸事》

每当雄鹿们哒哒走过

俄克拉何马

一只火猫便会竖发挡住去路。

无论雄鹿们去哪儿

它们总是哒哒走过,

直到猛地

向右

拐一条弧线,

因为火猫。

或是直到它们

猛地向左

拐一条弧线,

因为火猫。

雄鹿们哒哒地前行。

火猫一蹦一跳,

忽右,忽左,

怒竖毛发

挡住去路。

后来,火猫闭上他明亮的眼睛

睡着了。(西蒙、水琴译)

我们可以理解为何庞德会如此严厉地批评史蒂文斯早期的诗歌。《尘世逸事》松散的叙事,火猫与雄鹿的对峙,似乎想要将诗歌引向一个郑重其事的,盖棺定论般的动作。然而,这首诗的结尾却以举重若轻的反讽,中止了读者的阅读期待。以这样一首游戏笔墨般的轻体诗开启其诗歌生涯,并非无心之举。因为这首诗发表时,史蒂文斯已步入中年。可以说,他越过了青春写作的焦虑阶段,在创作伊始,就拥有了充分的写作自觉。《尘世逸事》所采取的视点,这短促、轻盈而口语化的诗行,都类似于威廉·卡洛斯·威廉斯的短诗。这些诗,没有对诗艺的炫耀,有的只是一种现象学般的观察;没有修辞层面的暗喻,有的只是纯粹的事件。

“把世界简化为几个不朽的物体”

史蒂文斯成熟时期的诗歌,不以修辞夺人眼球,而以那表面的质朴与内在的神秘取胜。这一点,在他最为国内读者所熟悉的《观察乌鸫的十三种方式》中,体现得淋漓尽致。1980年,《诗刊》杂志集中介绍了一批外国诗人,其中便辑录了李文俊所译的这首乌鸫诗。此诗遂构成了国内读者对史蒂文斯的第一印象。

《观察乌鸫的十三种方式》在体裁上,显然受到日本和歌的影响。但其所体现的玄思,则与和歌的幽微大异其趣。在原文中,史蒂文斯并没有明确指出他所描写的是何种鸟,而是简单地为之冠以“blackbird”之名。他小心翼翼地去除了附着在“blackbird”之上的象征意义,将它还原成栖居于惨淡光线与光秃树枝之上的唯一的,本质性的元素。诗人于坚的《对一只乌鸦的命名》,显然是对史蒂文斯的“blackbird”的直接回应。而由这首诗开始,后现代书写的解构主义范式在汉语世界中得到确立。

但单纯的解构,并不足以概括史蒂文斯所创造的诗歌事件。我们应该留意到这位诗人与视觉文化,尤其是法国后印象派绘画之间的关系。美国文学评论家海伦·文德勒(Helen Vendler)曾写道:“史蒂文斯在保罗·克利和塞尚的画作中,都看到了自己作为一名现代主义诗人想要创作的那种作品⋯⋯史蒂文斯喜欢塞尚的风格,你可以说,他把世界简化为几个不朽的物体。”每逢周六,史蒂文斯都会在家中,细细钻研现代欧洲艺术作品的画册,从中汲取灵感。

当史蒂文斯在《徐缓篇》中表示,“一个茶杯比整体世界更容易接纳暗喻”的时候,我们不能听到塞尚的回声,这位画家曾说过:“用一个苹果,我可以震惊巴黎。”在塞尚的画中,那些取自现实世界的事物发生了变形。他几乎是按照现象学的原则在做画。他所描绘的,不再是现实世界的镜像,而是客体在主体心灵之上的投影。于是,正如《新标准》杂志的专栏作家哈里·克拉夫(Harry Cluff)在《塞尚的诗人使徒》一文中所说的,“苹果变得星球般庞大,山脉变得既巨大又微小,普通人的面孔变成了复杂的密码和令人着迷的面具。通过对这些主题的本质特质的把握,塞尚发现了物质世界中一种未被歌颂的和谐”。

我们可以在史蒂文斯的诗歌中,发现此种对平凡事物的关照。但难能可贵的是,此种关照没有在他笔下沉沦为一种琐碎的日常书写。收入《风琴》的诸如《冰淇淋皇帝》《星期天早晨》的早期诗歌,最能体现这种从日常材料中渗透的灵韵。史蒂文斯后来曾自述,《冰淇淋皇帝》抓住了“诗歌中必不可少的华丽”。这首诗“几乎成功地抵抗了智力”。自问世以来,它就像史蒂文斯的众多代表作一样拒绝阐释。然而,仅仅是“The Emperor of Ice-Cream”这一短语的发明就极富张力。一面是甜腻的,受人欢迎的消费品,一面是自中心主宰一切的至高权力。而史蒂文斯斩钉截铁地表示:“The only emperor is the emperor of ice-cream(唯一的皇帝是冰淇淋皇帝)”。这让人联想起莎士比亚《哈姆莱特》中的一句台词,在第4幕中,当其他角色在寻找尸体时,哈姆莱特对克劳狄乌斯说:“Your worm is your only emperor for diet: we fat all creatures else to fat us,and we fat ourselves for maggots(朱生豪译文:蛆虫是全世界最大的饕餮家;我们喂肥了各种的牲畜给自己受用,再喂肥了自己去给蛆虫受用)。”由此可见,在史蒂文斯的诗中,作为潜文本存在的典故的穿插,往往如同密码般晦涩。即使一个寻常而普通的表达,也可能暗含深意。透过与莎士比亚的对照,史蒂文斯将这些俗艳的词藻,捆扎进一首幽暗而神秘的诗歌之中。刻意断裂的逻辑,反而将日常事物升华为一种暗喻。只需要简单的几个物体,几个意象的辗转腾挪,史蒂文斯的诗歌便自行构成了一个宇宙。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《华莱士·史蒂文斯逝世70周年|一次朝向“至高虚构”的航行》

京ICP备2025104030号-24

京ICP备2025104030号-24

还没有评论,来说两句吧...