八十余年前,知名文史学者章士钊观邓散木(1898-1963)展览,曾叹道:"世上有此奇士,而人不知,似是读书人之公耻。"篆刻家、诗人、书法家邓散木先生曾以粪翁为号,对近现代书法篆刻影响深远,上海是他的故乡,然而,邓散木这几十年却几乎一直被尘封。

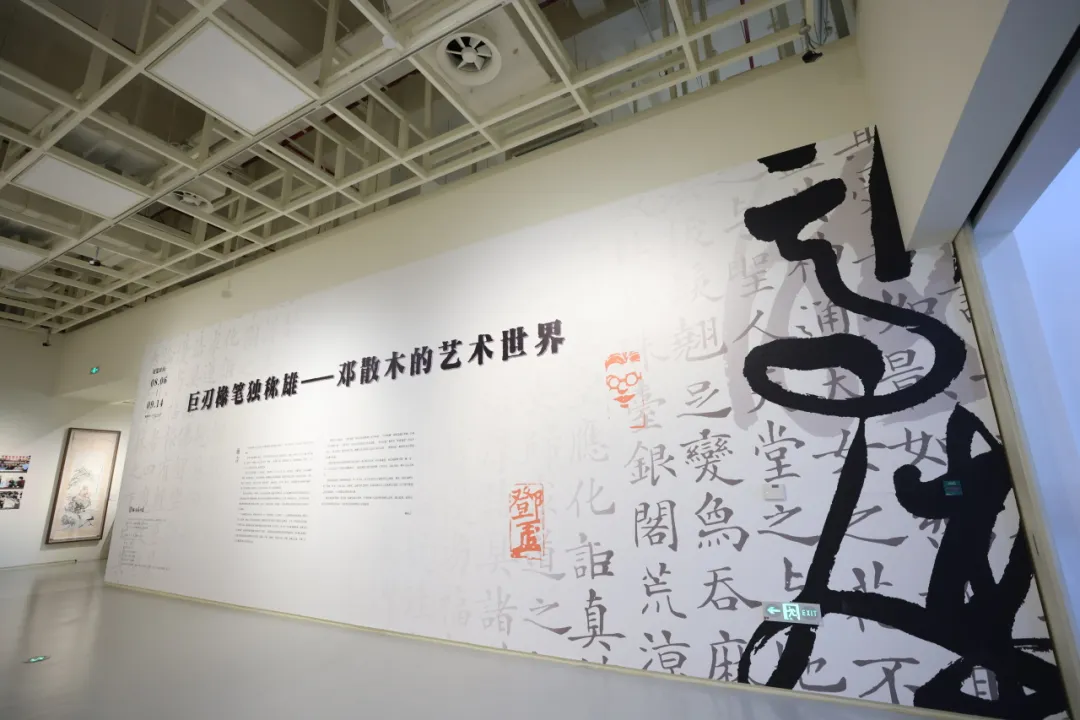

8月8日,“巨刃椽笔独称雄——邓散木的艺术世界”开幕式暨学术交流会在上海海派艺术馆举行,汇集了邓散木先生的书法、篆刻、文献及手稿等300余件作品,是目前规模最大的邓散木展览。展览不仅是对邓散木艺术生涯的一次全面回顾,更是对这位被尘封的近现代艺术大家的一次“文化寻根”,也是邓散木先生的一次真正“回家”。

澎湃新闻在现场看到,展厅中央,与众多金石书画及日记手稿相呼应的,是按1:1还原的邓散木在上海所居的上海山海关路懋益里62号故居场景,内部简陋的邓散木先生生前所使用的书桌、书柜,斑驳的红木榻以及刻刀文具等,以及墙上悬挂着的“厕简楼”,让人仿佛走近这位心系故乡的海派艺术大家。

“巨刃椽笔独称雄——邓散木的艺术世界”展览现场

作为中国近现代艺术史上一位卓尔不群的艺术大家,邓散木(1898-1963)出生于上海,初名菊初,更名铁,字钝铁,而立之年更号“粪翁”,先生《六十自讼》曾剖白心迹:“行年当三十,去姓字以粪。非敢求惊人,聊以托孤愤”。1945年抗战胜利,又改号“散木”,取《庄子》“不材之木”意。他曾与齐白石并称“南邓北齐”,亦与吴昌硕、王冰铁、钱瘦铁同享“江南四铁”之誉。他的艺术生涯与时代风云紧密交织,既是海派艺术叛逆创新精神的典型代表,也是传统士人在现代转型中坚守与突围的生动缩影。邓散木晚年赴京书写简化字模,左手刻印,刀法生涩奇崛,后在北京病故。

邓散木身兼篆刻家、书法家、诗人、教育家等多重身份,篆刻上,他初学浙皖两派,后以秦汉印为宗,博采钟鼎、诏版、封泥等古文字精华,形成“生辣猛利”的独特风貌。书法方面,他早期受萧蜕庵影响,小篆功底深厚;晚年变法创草篆,融合甲骨文、简帛书笔意,线条粗细对比强烈,兼具金石气与写意精神。其诗文则直抒胸臆,承继李杜、苏黄之风,兼具豪放与沉郁,字里行间尽显家国情怀与孤愤之气。他所著的《篆刻学》,迄今仍是篆刻领域中历史、理论与实用兼具的规范性经典著作。

从粪翁的张扬,到散木的隐忍,恰是近代知识分子精神流变的缩影,而此次在海派艺术馆的展览,也可以说是一段融合私人情怀、学术使命与文化回归的感人历程。

巨刃椽笔独称雄——邓散木的艺术世界 展厅现场

上海海派艺术馆执行馆长张建华代表艺术馆接收李梦园代表策展团队捐赠的邓散木印章原拓本一本。

在当天的研讨会上,来自艺术界、学术界、收藏界的专家学者张其凤、邵琦、朱晓东、张炜羽、晁玉奎、杨勇、管继平、王客、马友今、俞建良、郭舒权、周建国、陈辉、顾工、钱宜东、王东民等先后发言。上海市文史研究馆馆员、上海博物馆书画研究员刘一闻与展览学术主持人顾村言作总结发言。

“邓散木的性格,他的内心的那种倔强,所以像篆刻学这么多字,他一笔一笔写下来,这不是一个毅力的问题,这是一种执念,一种执着。”上师大教授邵琦说。

“邓散木先生从他的名号等看,很有个性,与众不同。但是这个人到底个性强不强?到底他的艺术个性和他的人生之间有怎么样的关联?”艺术学者顾工说。

此次学术交流会以主旨发言与自由交流相结合的形式,引发与会者从多元视角深入分享对邓散木艺术的深刻理解与独到感悟。与会者认为,邓散木作为海派艺术的重要代表,其“狂狷不羁、雄强奇肆”的艺术风格,展现出海派艺术包容创新的精神内核,他是在传统中追寻传统,为传统艺术在现代转型中的坚守与突破提供了生动鲜活的范例,其艺术成就和学术价值值得深入探究与传承。

学术交流会开始前,中国艺术研究院书法、篆刻院研究员刘一闻,南京航空航天大学艺术学院教授张其凤,与中国书法家协会会员管继平在展厅中还原的邓散木故居前开展了一场解析与对谈。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《尘封数十年,上海请邓散木“回家”》

京ICP备2025104030号-24

京ICP备2025104030号-24

还没有评论,来说两句吧...