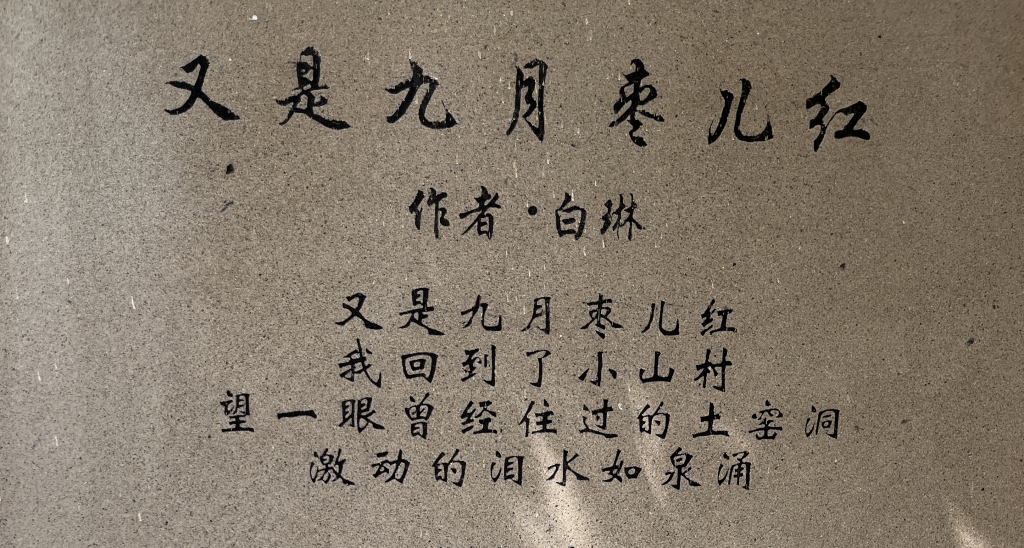

“又是九月枣儿红,我回到了小山村,望一眼曾经住过的土窑洞,激动的泪水如泉涌……”在延安市宝塔区河庄坪镇兀里红谣民宿区不起眼的一块墙壁上,刻着陕北诗人白琳的《又是九月枣儿红》,诗里满满盛着对儿时窑洞生活的怀恋。如今,这怀恋有了释放的出口。

《又是九月枣儿红》(局部)

今年年初,中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划(2024—2027年)》,明确提出有序发展农事体验等新业态,探索现代农业、休闲旅游、田园社区融合发展方式。河庄坪镇,正是乡村休闲旅游积极的探索者。

2018年,当地盘活了赵家岸旧村300孔窑洞,招商打造了兀里红谣民宿项目。民宿里不仅有各种老物件,还配套了非遗文化街区,设有陕北烙画、非遗剪纸、陕北腰鼓、工匠艺术木雕等工作室,让民俗“住进”民宿,为游客拉满情绪价值。

据悉,这些民宿每年为集体经济增收60余万元,提供就业岗位约50个。当地村民张女士透露,自家有5间窑洞,一年租金1万元,在民宿做服务员一年工资四五万,再加上分红,年收入“七八万肯定有了”,这还不算丈夫开半挂汽车跑运输的收入。

很多时候,乡村振兴叙事下的文旅创新,不在于另起炉灶,而在于盘活沉睡资产。村民搬出窑洞,住进宽敞明亮的平房、楼房;游客住进来,体验年代感十足的窑洞民居。这“一出一进”,变废为宝,村民增加了收入,游客收获沉浸式体验,一举三得。

河庄坪镇兀里红谣民宿

更重要的是,延安的窑洞还是红色文化的典型代表。当游客选择入住窑洞民宿,不只是冲着田园生活来的,还想以身临其境的方式,接受延安精神的洗礼。可以说,窑洞民宿项目具有经济开发和革命精神传承的双重意义。

近年来,各地为了拼文旅绞尽脑汁,但同质化的现象非常普遍。不是每个地方都有条件组织起“苏超”“村超”,但每个地方都有自身独特的资源,关键要换个姿势去“看见”它。想游客之所想,看见人心深处的渴望,就不难打造出让人眼前一亮的文旅产品。

无论是纾解乡愁,还是传承弘扬红色文化,都可以成为打造别样文旅的突破口。“河庄坪镇模式”或许提供了一个方向:没必要向远处或高处寻找,低头看看眼前的风景、脚下的土地,灵感就从最寻常的土壤里冒出来了。

尤其是对和延安一样拥有丰富红色资源的地方来说,红色文化从来不是抽象的,而是具体的。只要找到像窑洞民宿这样的载体,打开局面的“密码”就会显现出来。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《藏在诗句里的乡村振兴密码》

京ICP备2025104030号-24

京ICP备2025104030号-24

还没有评论,来说两句吧...