邬达克是“一战”的逃亡战俘,在上海创造了超过100栋单体建筑,至今仍有35处被列为上海市优秀历史建筑;他启迪了建筑大师贝聿铭长达80年的设计之梦,自己的执业建筑师生涯却不过20余年;他凭借良知和专业,在充满不确定的乱世中坚守确定之我;离开上海70多年后,他意外成为“网红”,重回公众视野。当年轻人在武康大楼下打卡时,他们触摸的,正是一段由这位异乡建筑师与上海共同书写的历史温度。

邬达克在上海(照片为邬达克的孙子艾文收藏)

“他在上海待了29年,又不得不离开,此后的几十年鲜有人知道他。当时他面对世界的巨大变化,却一直坚持着他内心的原则,哪怕在他最困难的时候,做最小的房子,依然恪守一个建筑师的职业本能与操守;哪怕他做不了房子了,依然凭借良知而非职位的驱使作出自己的选择和判断,这些都是打动我的地方。”在接受澎湃新闻记者专访时,纪录片《邬达克》的导演陈庆谈到制作缘起时说。

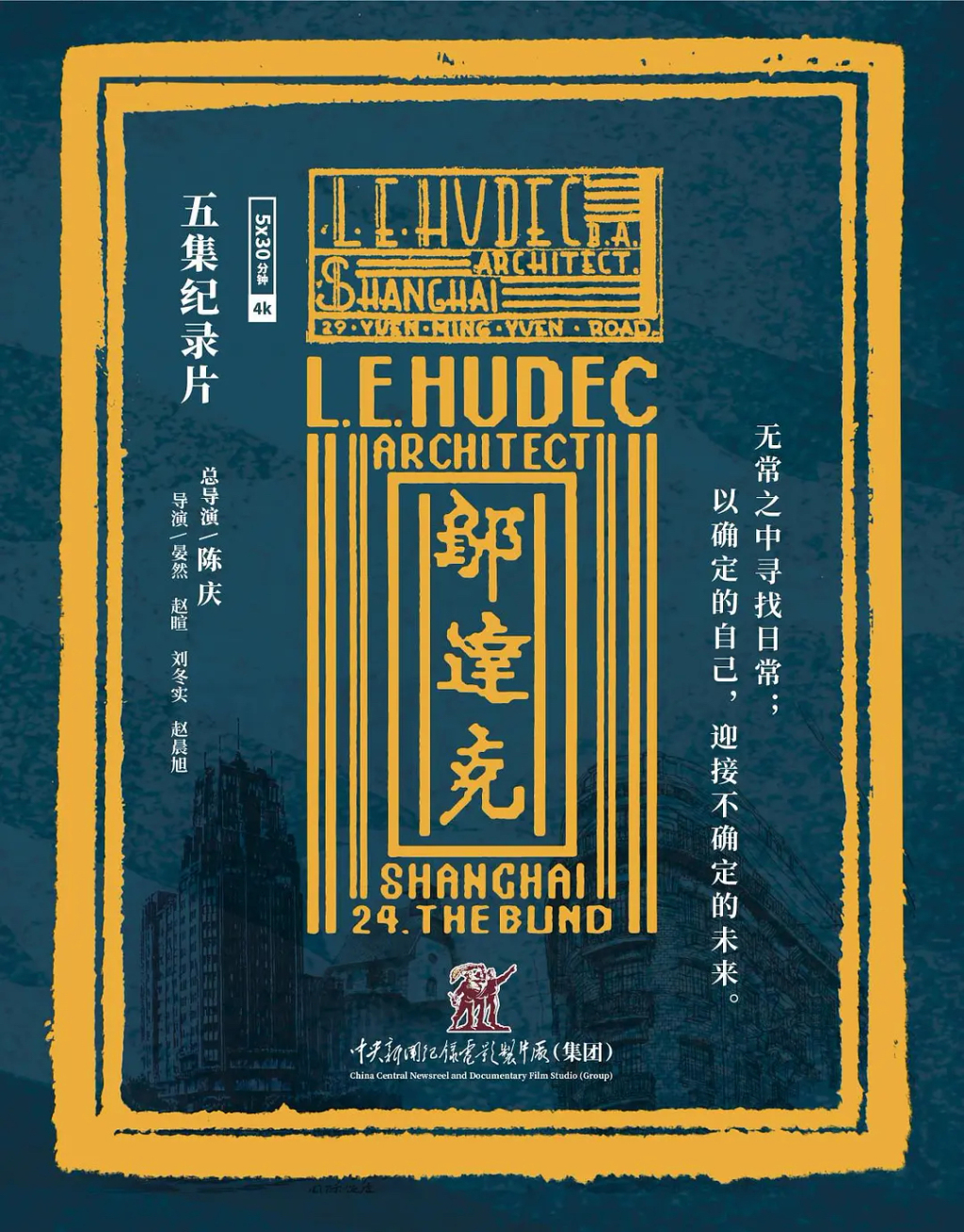

这部由中央新闻纪录电影制片厂(集团)出品,历时三年,横跨亚欧美大陆拍摄的五集纪录片,每集30分钟,该片用严谨和客观的视角,打捞这位斯洛伐克裔匈牙利籍建筑师在上海留下的真实足迹与精神遗产。在今年的上海电视节期间,该片也参与了线下放映与观众交流。

纪录片《邬达克》海报

20世纪90年代,在上海新一轮的城市建设中,邬达克精心打造的家被拆除,在原址修建了今天的电力医院。而距此不过一公里的邬达克纪念馆,曾是邬达克在上海最大的家。新房子的装饰与布局都更为讲究,有充足的光线和高大的壁炉,随处可见的中式家具和收藏,显示了房主人中国通的一面。通往餐厅的两扇木门,是邬达克精挑细选的材料。许多年后,当他决定离开上海时,这两扇门也和他一起漂洋过海,走过半个地球。

邬达克在上海的旧居,现邬达克纪念馆 (照片为艾文收藏)

片中,邬达克的孙子艾文说:“它们非常重,有三根铰链把门固定住,非常漂亮。这些门后来被安装在我父亲在维多利亚设计的房子里,那是基于他童年时已经形成的一种美好的建筑设计感,来自他父亲建造的建筑。”

邬达克在上海旧居内景,图示为此后跟随邬达克穿越半个地球的门。(照片为艾文收藏)

1934年建成的“远东第一高楼”——国际饭店,曾经作为上海的“城市天际线”长达50年。大光明电影院是邬达克1930年接手的更新项目,更是“螺蛳壳里做道场”的典范,邬达克和他的伙伴们在不规则的局促地基上建造出了远东最大的单体影院。建造时就允诺“100年不过时”的绿房子见证了上海几度城市规划的发展与变迁,更见证了现代建筑语言和中国生活方式完美结合的历史过往。

邬达克的国际饭店速写稿(收藏于加拿大维多利亚大学图书馆)

陈庆认为,纪录片并非仅仅讲述建筑,而是“重构了两次世界大战的缝隙里,不同族群和文化的人们在中国上海,如何跨越鸿沟,通过新技术、新科技的利用实现共赢、创造经典”。

她说:“我想讲述的是他与这个时代、城市以及今天每一个人的关系。”

令记者印象深刻的是,陈庆团队在史料挖掘上锱铢必较。比如关于“克理洋行”名称的正确翻译,坊间有很多版本。在陈庆看来,那时想在中国发展的外国人,要直接与客户打交道,他对中文名的翻译一定有自己的理解和要求。

通过对人物历史了解,克理(R. A. Curry)1907年从美国康奈尔大学取得建筑学学士学位,他是在上海成立建筑师事务所的第一位美国人,也是邬达克在上海的第一任老板,并非邬达克曾经在家书中抱怨的“包工头”。陈庆对团队反复强调,“我们一定要尽最大可能还原他真实的面目,这样才能真正走近人物,走进那个时代。”

后来团队在上海城建档案馆看到克理洋行当年印刷的信笺上面写的就是“克理”,最后才没有了争议。陈庆表示,“这只是最小的,甚至大家认为最没有深究价值的案例,但这样的例子我们在片中还有很多处。”

克理洋行的信笺(收藏于上海城建档案馆)

邬达克不断尝试现代建筑实践,他在抽象的线条中表达自己对建筑的理解。无论是最被低估的派克路机动车库,还是苏州河畔的啤酒厂,或者是位于今天外滩源的真光大楼、广学大楼,都是他不同人生阶段的思想与情感的映射。

邬达克在上海第一栋自宅的图纸(加拿大维多利亚大学图书馆收藏)

邬达克第一栋自宅外景照片(现电力医院)(加拿大维多利亚大学图书馆收藏)

近年来邬达克重返公众视线,国内最主要的研究邬达克的学者、同济大学城市与规划学院的教授、纪录片《邬达克》的学术顾问之一华霞虹认为,近年来对邬达克建筑的关注是由很多原因造成的,一方面,邬达克留下了很多历史资料,在国际上也有大量学者对邬达克进行专题研究,此外,这跟中国同中东欧国家特别是匈牙利和斯洛伐克在文化上的交流有非常密切的关系,还有邬达克纪念馆在上海的成立,所有这些因素共同推动了上海的邬达克热。

作为研究者,在高兴的同时,她也表示了担忧,因为邬达克仅仅是上海近代建筑史上的一个优秀案例,还存在大量优秀的中外建筑师,比如公和洋行、赉安洋行、鸿达洋行、范文照、陆谦受、李锦沛等,他们共同造就了辉煌的上海城市文化。她希望邬达克热是以近代建筑作为切入点的公共文化热的起点,而非终点。纪录片《邬达克》首播后,由同济大学和中央新影集团联合举办的展览《一位上海建筑师连接的世界》,集中呈现了包括邬达克在内的17位同时代中外建筑师的历史贡献。

纪录片《邬达克》打捞出的不仅是一位建筑师的跌宕人生与职业坚守,更是上海这座城市如何在一个特殊的历史缝隙中,容纳了漂泊者,并通过不同文化、族群的碰撞与专业精神的淬炼,共同塑造了它的肌理与灵魂。

陈庆采访“绿房子”后代严尔纯先生

【对话】

求真求实,所有资料不能够只来自某一本书

澎湃新闻:拍摄历史纪录片难度很大,团队如何确保史料的真实可靠?

陈庆:历史本身就是在不断被发现和被解读的过程。片子的学术基础是同济大学几代学者对上海近代建筑历史扎实且代代传承的系统研究。也得益于包括意大利、加拿大、匈牙利、斯洛伐克等国外学者从不同角度的调查研究。

当我们要做一部纪录片时,在创作伦理上其实是对观众有承诺的,那就是承诺它的真实性。当然囿于时代、创作者的视野和能力,这个真实也是相对的。这是一部时间、空间跨度都很大的片子,我给整个团队提的要求是,所有资料不能够只来自某一本书。这些资料一定来自我们实地寻访的档案里,要形成互证。

团队采访布达佩斯技术与经济大学建筑系教授施行远

澎湃新闻:调研中遇到了哪些挑战?有什么意想不到的发现吗?

陈庆:从2014年开始,我一直在研究这个选题,当时困难集中在两点,一是包括我们的学术顾问郑时龄院士、伍江教授、华霞虹教授在内的众多专家的研究重点在建筑而非人物;二是邬达克虽然成为“网红”,但是关于人物本身的叙事大多来源不清,甚至以讹传讹居多。

纪录片终归是要讲人的故事,我们希望呈现邬达克和那个时代的上海人的故事,也呈现他留下的建筑遗产和今天的上海人之间的故事,所以我们才会在开机仪式上向上海市民公开征集拍摄线索。

陈庆(左)采访拍摄亚洲建筑师协会主席伍江教授(右)

我们真正进入匈牙利、斯洛伐克和维多利亚的档案馆时,才有了更多的突破和理解。我们在海外的拍摄时间非常有限,很多档案第一时间来不及做深入解读,这些档案混杂着匈语、英文、德语、俄语、斯洛伐克语等等,还包括手写体。我们能做的是尽可能地立刻拍下我们所能拍摄到的所有档案,回来后再慢慢翻译、解读。

当然有些档案是在看到的第一瞬间就意识到了它的价值的。比如关于邬达克曾经担任过匈牙利首任驻沪领事这段历史,过去坊间一直有各种说法,但并不清晰。在匈牙利国家档案馆的拍摄中,一封有中文印鉴的信引起了我的注意,印鉴的名字是姚永励,仔细辨读才发现,这封英文信是中国律师姚永励接受邬达克请他担任匈牙利驻沪领馆法律顾问邀请的回信。接着又找到邬达克此前写给姚永励的邀请信的复印件,并且明确看到当时的领事馆就开设在圆明园路邬达克洋行的办公室里,这个发现也进一步说明邬达克当时和各个层面的中国人还是有很多的交往。

纪录片截图

回国后我们一直想找到姚永励律师的更多资料,中间费了很多周折,最终在各路好朋友的帮助下,在相关历史档案馆中查到了姚永励律师的照片,仅仅是一张很小的照片,在片中最终呈现的时间不过几秒钟,可能没有人会想象到这张小照片背后,摄制组所投入的精力和努力。

站在今天这个历史节点上,我们碰到了这个选题,希望把我们所能找到的历史碎片尽可能拼接完整。当然我相信随着时间的推移和档案的公开,一定还会有更多的历史细节被发现。

“在上海,他能够获得尊重”

澎湃新闻:片中有房产中介邵庆这个人物,视角很独特。为何会引入这个当代“异乡人”的视角?

陈庆:邵庆是在拍摄过程中才逐渐提到自己是外地人,才有了后来片中当代“异乡人”的视角。其实我们最初假装租房买房接触过好几位老洋房中介,因为想知道被过度消费的邬达克在他们眼中是怎样的存在。邵庆正是在卖老洋房的过程中研究老洋房,开始了解上海的历史文化,逐渐产生兴趣,并且创建了一个公号,传播上海建筑历史和文化,他在邬达克的身上似乎看到了自己的影子,这一点非常打动我们。

今年情人节我们在徐汇书院首映的时候,我邀请邵庆来参加活动,他甚至不敢说自己是新上海人,他没有上海户口,但在上海生活了一二十年,他对这个城市非常热爱。不仅是邵庆,我们片中的画家杜海军、邬达克纪念馆馆长刘素华,他们都不约而同地提到自己初到上海的情形和自己对上海这座城市的情感,我想这可能也是这座城市的魅力所在吧。

过去大家都觉得上海人排外,其实,通过这几年在上海的拍摄,我们团队收获了很多机构和个人的支持,也收获了很多好朋友,这反倒让我觉得上海很务实,这座城市尊重有专业度、踏实做事的人,这或许也是邬达克当年获得认可的原因。这座城市包容和开放的品格,才使得邬达克当年的建筑追求能够落地。值得一提的是,邬达克最好的房子都是跟中国业主合作的。

澎湃新闻:今天我们来讨论邬达克,更多的关注点是人的职业性所能够带来的精神力量。

陈庆:没错,在上海,他能够获得尊重、特别是中国业主和中国营造商的尊重,并成为亲密的伙伴,正是因为他的职业性。乔争月老师在翻阅当年的英文报纸时发现,邬达克的弟弟盖佐在上海因病去世时,前来悼念送花圈的人,很多是他的业主。

没有一个人是能靠自己成功的。邬达克的建筑追求是现代的,但是公司的经营管理模式又很传统,他甚至亲力亲为,很严苛认真地把握每一处建筑细节。我们看到他的一封书信中曾提到:“作为一名职业建筑师,我不能想象用客户的钱来完成一栋满足自己建筑理想的房子。”

意大利米兰新美术学院设计与实用艺术系教授卢卡·彭切里尼 ,也是《邬达克》这本书的作者,在采访中告诉我,“可以用任何建筑语言画任何风格的东西,这就是他(邬达克)所接受的教育。相比起来,他更像一位裁缝,而不是一位艺术家,他想说这就是我的风格。”这一点,我们在邬达克母校,匈牙利布达佩斯技术与经济大学采访拍摄时,也能更深切地理解到,学校注重功能性的教学传统对邬达克的影响。邬达克毫无疑问具备非常强大的专业能力和职业性,更重要的一点,是他对人的关注。

邬达克在建筑工地

他早年想要成为牧师,遵照父亲的要求和背负家族的责任成为建筑师,用他孙子艾文的话说,他仍然“是内心柔软的人”。他对建筑使用者的重视,他试图理解不同种族、身份和背景的人的需求,试图把这些需求通过建筑实践来有机融合,最终建造出实用的、能够留存百年的房子。

澎湃新闻:拍摄过程中最大的困难是什么?

陈庆:从我想要创作这部纪录片,到真正拿到资金开始正式启动,中间经历了大概六七年的时间,开机仪式后马上就遇到了疫情。我们团队无数次在上海、北京以及随便一个第三地之间辗转腾挪,整个前期拍摄过程中,因为特殊时期,没有人愿意轻易打开大门,任何采访拍摄都很困难。俄乌冲突爆发,我们去欧洲的拍摄计划也一拖再拖,甚至直到临行前,航班还在不停调整。

虽然有很多不确定的因素,但是这些不确定,与邬达克那个时代以及他所遭遇的困难相比,似乎都是可以忽略的。

从这些房子了解这座城市

澎湃新闻:拍完片,你觉得邬达克对今天的上海,除了那些建筑实体,更重要的遗产是什么?

陈庆:实际上,与邬达克同时代的营造商和中国第一代建筑师都是我们想在片中呈现的群体。说到第一代建筑师,除了梁思成和林徽因,普通大众还了解更多人吗?

1933年在上海创立的华盖建筑事务所的三位建筑师,赵深、陈植、童寯,其实是和梁思成和林徽因同期去美国宾夕法尼亚大学学习建筑的人。那个时期,有一批在欧美顶级学府学习建筑的人回到上海执业,他们和邬达克这样的西方建筑师一起塑造了这座城市的面貌,包括伍江教授的爷爷伍子昂,也是其中的一位。

他们当中的很多人在新中国成立之后,留下来积极投身国家建设,新中国成立之后的建筑设计院的体系使建筑设计成为集体劳动成果,他们参与了包括北京十大建筑等很多重要建筑的设计,但我们往往看不到他们的名字。他们能够很早意识到历史建筑保护的重要性。早在1985年,陈植、冯纪忠、罗小未等先生便开始呼吁对近代历史建筑的保护。1993年,上海公布第一批61处上海优秀历史建筑,因此上海是中国较早开展历史建筑保护的城市,也是很早就提出“建筑可阅读”的城市。

30年来,上海共公布了五批1058处优秀历史建筑。其中35处是邬达克留给这座城市的礼物。当然,随着时间的推移,这个数字还在不断变化。不仅是邬达克一个人,而是一代学贯中西的中西方建筑师们留给这座城市的文化遗产。

澎湃新闻:影片最后选择“留下一扇窗”,这扇“窗”的寓意是什么?

陈庆:邬达克一生99%的建筑作品都留在了中国上海,他留给上海的一扇扇形式各异的窗,也成为今天人们打开百年过往的窗口。在我们的创作过程中,发现对邬达克或者说对老建筑历史文化爱好者们感兴趣的人,大多是珍视自己城市的历史和文化,对我们来时归去的路抱有好奇和探索的人。另外,这些老房子,确实盛满了一代又一代人的记忆。

令人开心的是,也有很多年轻人有兴趣。我们在徐汇书院放映时,有00后10后的小孩与我互动,表示很喜欢这部纪录片。我想他们通过这个片子可以看到城市的历史和肌理,理解这座城市为什么会成为今天的样子。当年轻人在武康大楼下打卡时,他们触摸的,正是一段由异乡人与一座城共同书写的历史温度。

陈庆在斯洛伐克班斯卡邬达克的家族墓地

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《纪录片《邬达克》:在档案里打捞一个异乡建筑师的职业精神》

京ICP备2025104030号-24

京ICP备2025104030号-24

还没有评论,来说两句吧...